天空の城にて。

スケレー㌧は、斧を両手に持って構え、精神を集中していた。

風に揺れる草、それ一本一本の動きさえ感じ取れるほど、

それこそ自身が景色に溶けて自分自身となり、全方位のどこがどう動いているのか分かるほどに集中していた。

それは彼の修行であり、それが彼の日課でもあった。

長い期間、修行のみをして生きてきた彼は、武に生きる者ならば誰もが一度は夢見るそんな境地を簡単に体現しているのである。

ふと、スケレー㌧は何かを感じ取った。

ここから100mは離れているであろう、地上と天空の城とを繋ぐゲートがある塔の部屋に誰かが入り込んだようだ。

そこにはレッドガードの女が居た。中年の女だった。

レッドガードとは、インペリアルガードなどと違い、種族の事である。

タムリエル大陸において、彼らほど武器や防具の扱いがうまく、身体能力が高い種族はいない。

ほとんどが浅黒い肌をしており、種族的な特殊能力で脳内アドレナリンを操作し、自身の最初から高い身体能力をさらに高める事もできる。

スケレー㌧(まずい)

スケレー㌧は女が苦手であった。

あらゆる種族において、子供と老人以外の女とは喋れなくなるほどに照れてしまうのだ。

スケレー㌧(本当に女がきてしまうとは)

彼はすぐに城内へと入り、柱の影に身を隠した。

そして頭の中で何度もシミュレーションをする。もちろん、どう挨拶するかをだ。

しかしそうすればそうするほど、体は緊張していった。

女「ごめんくださーい」

そして彼が頭を悩ませていると、ついにレッドガードの女が城内へと入ってきた。

スケレー㌧は意を決し身を隠していた柱から姿を現した。

女は彼の姿に驚いたが、襲ってこないのを確認すると誰かが召還しているのだろうと思ったのか、また城の主へと呼び声をかけはじめた。

スケレー㌧「な、な、何の!用かなご婦人」

スケレー㌧は、老人のような声と少し低い声が2重になって聞こえるような不思議な声の持ち主である。

その声をもってして、最初に力みすぎて強く、その後は声が消え行くように小さくどもりながら喋るので、声をかけられた方はたまったものではない。

女「ひぃ・・・!だ、誰!?」

スケレー㌧「め、目の前の!スケルトンじゃが」

スケルトンが喋っている事に驚いて、中年の女は入ってきた扉から逃げようと、きびすを返して走り出そうとした。

と、その時。

振り返った女の目の前に、ボワ〜っと何かが浮かび上がり、それが人の顔の形になった。

それはペラペラ語を話す、見張りの幽霊だった。

この幽霊は近頃になって、本当にたまにではあるが、城の中を徘徊するようになっていたのだ。

幽霊「ペラペーラ」

女「ヒッィィィィィイイイイ!」

女は逃げ道を塞がれてその場に腰を抜かし、頭を抱え込むようにして伏せた。

スケレー㌧「わ、わ、ワシらは!決してあやしいスケルトンと幽霊ではない」

スケルトンと幽霊と言えば、結構メジャーなモンスターである。

そんなモンスターに我々は怪しくないと言われても、何も知らない人がそれを信じられるはずが無かった。

女「ど、どうか命だけはー!」

アルスト達の誤算は、そこにあった。

彼らはスケレー㌧の事も、幽霊の事もよく分かっている。

だから彼らが目の前に居て喋っても突然出てきても、それほど驚かないのだが、依頼を持ってはじめてこの天空の城へと訪れた人は違う。

今までは城に人が必ず残って居たから問題なかっただけであり、この城に彼らしか残っていなければ事情を説明してもまともに聞いてはもらえないのだ。

そう、アルスト達は彼らに慣れているため、そんな事も分からなくなっていた。

そして、彼らしか残っていない天空の城は、まさにお化け屋敷であった。

スケレー㌧「ワシらは!危険ではない。安心なされご婦人」

顔を赤く染め、緊張でぎこちなくにじり寄ってくるスケレー㌧の姿に怯え、中年の女は恐怖のどん底へと追い込まれていくのであった。

女「誰かああああああああ!!」

そしてアンヴィルへ向かったリンは――――

蜘蛛悟郎と一緒に目的地へと難なく辿り着いていた。

リン「あの〜、すみません」

門番に門を開けてもらおうとリンが声をかけると、門番は辺りをキョロキョロと見回した。

門番「?・・・声が聞こえたような・・・

うおっ!?き、君は!?」

これはリンをはじめた見た人のいつもの反応であるため、彼女も特には気にしていない。

しかし次に見せた門番の対応は、いつものとは何か違っていた。

門番「門を開けるのかね?」

お願いしますと言ったリンであったが、その対応に少しだけ疑問を抱いていた。

リン(他の街の人達はもっと大げさに驚いてたのに、ここの人達は気にしないのかな?

・・・私の身長の事)

なんていい街なんだろう、とリンは少しだけ嬉しくなって門をくぐるのであった。

アンヴィルは昔、大きな港が備え付けられた美しい街だったが、

今ではその港に整備が行き届いておらず、倉庫は腐りかけ、中に保管されていた物が腐って異臭を放っているという、不衛生な一面を持つ街である。

住民が住む地区は、パッと見では美しく見えるようにされてはいるが、よく見るとその綻びを垣間見る事もできる。

街の隅や入り組んだ道には崩れた石塀がほったらかしにされており、

一部の貧困にあえぐ人々はその日の酒代を求めて徘徊し、乞食のような真似をしている。

リン「ここが港町アンヴィル・・・

なんだろう、漂ってくるこの匂い・・・海の匂いかな?」

この言葉に対し、リンの体のどこかに張り付いているのであろう、姿の見えない蜘蛛悟郎が言った。

蜘蛛悟郎「海の匂いとは違うみたいでヤンス。

食べ物が腐ったような匂いがするぜぃ」

人に踏まれないように道の端を歩き、酒場を見つけて店の中へと入っていった。

リン「すみません。少しお聞きしたいんですが」

酒場の主人に声をかける。

主人は彼女を探して辺りを見回し、見つけると言った。

主人「ん?これは驚いた。

テツヲかと思ったら、小さなお嬢ちゃんか」

リン「テツヲ?」

主人「いや、すまんすまん。こっちの事だ、気にしないでくれ」

本当にこの街の人々はリンの事もそれほど気にはならないようである。

そしてリンが貼り紙の事を聞くと、酒場の主人はこの店に貼っていけばいいと言ってくれた。

それだけではなく、気の良いこの主人は彼女の持っていた残り数枚の張り紙も貼ってきてやると言った。

さすがにそんな事はさせられないと、リンは断ったが主人は気にするなと豪快に笑って貼り紙を受け取った。

酒場の主人に貼り紙を任せたリンは、しきりにお礼を言いながら店から出た。

リン「この街にはいい人が多いよね、蜘蛛悟郎」

彼女はアルスト達も含めほとんどの人に対して少しくだけた敬語で話すが、友達の蜘蛛悟郎は別のようだ。

蜘蛛悟郎「そうっスね。

早く終わったから街の見物でもしていくでゴザルか?」

リン「そうだね。私は船が見たい・・・?

あ・・・あれ?」

リンは目に砂でも入ったのか、しきりに目をこすっている。

蜘蛛悟郎「どうかしたベ?」

リン「ね、ねえ蜘蛛悟郎。あの人・・・」

そう言って指した方向には、茂った草の上に座り本を読む男が居た。

蜘蛛悟郎「!?」

蜘蛛悟郎はその男を見て驚いた。

その男は、リンのように小さかったのだ。顔つきからしても普通ならあれほど小さいはずはない。

自分と同じような小さな人間が他にも居たのか、とその場に立ち尽くしていると、小さな男も彼女に気づいて目を丸くした。

そして男は本をしまい、立ち上がってリンの元へと歩み寄って言った。

小さな男「き、君は・・・?あ、ごめん。変な意味じゃなくって・・・

僕の名前はテツヲ。

その、君の名前も聞いていいかな?」

テツヲと名乗った男が話しかけても、リンは驚きからしばらくボーっとしていた。

そして自分が話しかけられていると悟り、ハッとしながら言った。

リン「え?あっ。

リ、リン。私は、リンです」

テツヲ「リン、さん・・・

今日はどうしてアンヴィルへ来たの?旅をしてるのかな?」

リン「いえ、旅をしてるんじゃなくて、便利屋さんのお仕事で来たんです。

それでお仕事が早く終わったから、ちょっと観光でもしようかなって思ってて」

テツヲ「そうなんだ。

じゃ、僕が案内をしようか?

僕はこのアンヴィルに住んでるから、いろんな場所を知っているよ」

リンはテツヲの誘いをありがたく思い、何より彼と話をしてみたかった事もあり、快諾した。

そして、なぜアンヴィルの住民がリンを見てもそれほど驚かなかったのかを理解した。

2人は初対面であったが話が合い、街を回る間、話が途切れる事もなく色々な事を楽しく話した。

リンは自分と同じような境遇の人間にはじめて出会い、親近感が沸いたのだろう、その口調もすぐに蜘蛛悟郎に対するようなくだけたものになっていった。

2人は教会の前まで来ると、そこで建物を見上げた。

テツヲ「ここが僕の家だよ」

リン「教会が?じゃあテツヲ君はここで働いているの?」

テツヲはその問いに首を横に振りながら答えた。

テツヲ「ううん、違うんだ。

僕は赤ん坊の頃に、ここ・・・この入り口の側に捨てられていたらしくて、

司祭様が捨てられていた僕を引き取って、育ててくれたんだ」

リン「そうなんだ・・・

でも、いつかはここで働くんだよね?

そしたらテツヲ君は司祭様かぁ」

テツヲ「それは・・・出来ない、と思う。

教会で働くのは意外と大変なんだ。

僕は生まれつき心臓が悪いから・・・ここでは働けない。

街を歩くぐらいならなんともないんだけど、ちょっとでも運動するとすぐに胸が苦しくなって・・・

お医者さんに手伝いもしちゃいけないって言われてるから、ね・・・」

そう言ってテツヲは無表情になり、何をするでもなく、ただ地面を見つめた。

その姿を見て、リンは昔の自分を見ているようだと思った。

父親と一緒に仕事を探して色々な店を回り、どこも雇ってくれなかったとき、彼女もテツヲと同じように無表情で地面を見つめていたのだ。

リンは思った。彼もまた自分と同じかもしれない、いや心臓が悪い分、自分より状況が悪いだろう、と。

そして、それなら便利屋で一緒に働こうと言おうとしたが、城で日常を送っているだけで疲れるような仕事には誘えないと、口をつぐんでしまった。

テツヲ「ごめん、つまらない話して・・・

さぁ、行こう!あの門の向こうが港区画だよ!」

テツヲは黙ってしまったリンに気遣ってか、無理に明るくそう言った。

門をぬけると、暗くなった雰囲気を打ち壊そうとリンは元気よく言った。

リン「わぁ!船が沢山!

で、でも何か生臭いような・・・」

ざっと見る限り、港区画は衛生状態がよく無さそうに思えた。

それに、街中に多かった石造りの家はなく、木造の家が目立ち、みすぼらしい格好の人々が地べたに座り込んで昼間だと言うのに酒を酌み交わしている。

しかし船の向こうに見えるアンヴィル城は美しく、灯台と思われる建物は雄大に聳えていた。

門の近くで船をスケッチをしていた男が、テツヲに気づいて言った。

男「おう、テツヲじゃねぇか。

んん?・・・コイツはたまげたぜ、お前にも女が居たのかい。

それもお前と同じ背で、別嬪さんときたか!」

リン「お、女!か、か、彼女って事ですか!?」

これまで家に閉じこもっている事が多かったリンは恋などした事が無く、自分がテツヲの彼女だと言われてたじろいだ。

テツヲも顔を赤くして、知り合いらしいその男に何かを言っているようであったが、リンはそんな事など右から左に聞き流してしまっていた。

その時、天に轟くほど大きな悲鳴が響き渡った。

「うあああああああああ!」

「きゃああああああああ!」

悲鳴を聞いてリンは正気に戻り、桟橋の辺りに目をやった。

そこには、一匹のゴブリンと逃げ惑う人々の姿があった。

ゴブリンとは、言わずと知れたモンスターである。

言わずと知れているため、これ以上の説明はいらないだろう。

スケッチをしていた男も、その光景を見て驚き、立ち上がった。

男「ち、畜生!なんでこんな所にモンスターが!?

おいテツヲ!それに彼女も!

逃げるぞ!」

そう言うと、男はリンとテツヲを軽々と持ち上げてその場から一目散に逃げ出した。

リン「は、離してください!

私は・・・!ちょっと待って!離してー!」

そしてリンは男に持たれ、どこかへと避難させられるのだった。

ゴブリンは人々の逃げ惑う姿を見てニヤリとし、あろう事か言葉を喋った。

ゴブリン「ギャギャギャギャ!

逃げろ逃げろ人間ども!早く逃げないと殺しちゃうゴブよ!」

手に持った武器をメチャクチャに振り回して暴れるゴブリン。

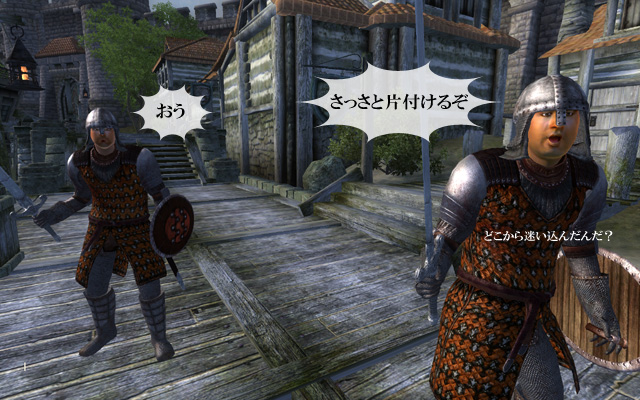

そこへ、騒ぎを聞きつけたアンヴィルガード達が駆けつけた。

ガード1「なぜこんな所にゴブリンが」

ガード2「群れから追い出されたんだろ。たまにそういう落ちこぼれが居るぜ」

ガード達は騒ぎの中心がゴブリンという比較的弱いモンスターだったため、軽口を叩きながら剣を抜いた。

ゴブリン「黙れゴブ!

確かに追い出されたゴブが・・・俺は強くなったゴブ!」

ガード3「な、なんだ!?コイツ喋れるのか!?」

ゴブリンが喋った事に驚いたガード達は一瞬だけ統制を無くし、それぞれが思い思いに斬りかかった。

バラバラなタイミングで襲ってくるガード達に対して、ゴブリンは自らが持つ武器を振るった。

ガードが振り下ろす剣に向かって繰り出された攻撃の威力は凄まじく、ガードの剣はその一撃で破壊され、持つ者すらを吹き飛ばした。

剣を破壊されながらガードの1人が吹き飛ばされたのを見て、他のガード達は突進をやめて距離をとった。

ガード1「コイツ普通のゴブリンじゃないぞ!」

ガード2「なんだよそりゃ!普通じゃないってどういう事だよ!」

ゴブリン「俺がゴブリンマンだって事ゴブ!」

ゴブリンマンと名乗ったゴブリンは、距離をとって様子を伺おうとするガード達に考える暇を与えぬかのように猛然と襲い掛かった。

浮き足立っていたガード達は、それに対応する事が出来なかった。

武器で、あるいは盾でゴブリンの攻撃を防いだが、あまりの攻撃力にそのまま吹き飛ばされて、地面や壁にぶつかって倒れた。

ガード2「ば、馬鹿な!」

ガード1「我々がこんな簡単に・・・!」

体全体を勢いよくぶつけた衝撃で、ガード達は立ち上がれずにゴブリンマンを睨み付けた。

ゴブリンマン「ギャギャギャギャ!

弱い!弱い弱いゴブ!」

そしてゴブリンマンはガード達に止め止めをさそうと、手に持った武器を掲げた。

するとガードが来たと安心して戦いを見ていたアンヴィル市民の悲鳴が、またも響き渡った。

女「きゃあああああ!」

男「ガード達が!そんな!」

街を守る戦闘のプロであるガード。

彼らは街の法であり、こと集団戦においてはシロディール地方で最高峰の錬度を誇る者達である。

そんな彼らが、こんなにアッサリと敗北した。

その事実は街の住民を絶望に追いやるに十分であった。

ゴブリンマンの武器がガードの1人に振り下ろされる。

もうダメだ。ガードは死を覚悟し、街の住民はこれから起ろうとしている惨たらしい惨劇の予感に目を覆った。

と、そんなときであった。

人々の絶望を振り払わんとする、強き意志のこめられた声が響き渡ったのだ。

???「そこまでよ!!」

それはこの辺り一帯のどこに居ても、ハッキリと聞き取れるのではないかと思うくらいに、透き通った声であった。

ゴブリンマンは声に驚いて武器を止めた。

ゴブリンマン「俺の邪魔をするのは誰ゴブ!?」

そしてその声は圧倒的な自身に溢れた声で答えた。

スパイダー・リン「私の名前は、スパイダー・リン!

シロディールの平和を守る正義のヒーローよ!」

その声はスパイダー・リンと名乗った。

その名はこのシロディール地方で今話題の正義のヒーローの名である。

それは、シロディール地方のあらゆる街、あらゆる場所で、あらゆる悪が突きつけられる正義の鉄槌。

それは、絶対的な正義が振りかざされる時に響く警鐘であった。